Maggio 1991: un vecchio cimitero scoperto per caso obbliga gli storici a riscrivere la storia della liberale e democratica New York. Nel corso degli scavi per la costruzione di un grattacielo a Manhattan, sulla Broadway, all’altezza del numero civico 290, vengono alla luce 419 casse di legno. Al loro interno pochi miseri resti: quelli, si scopre dopo mesi di esami, degli schiavi neri di New York, catturati in Africa nel diciassettesimo secolo e portati a Manhattan per lavorare alla costruzione e allo sviluppo della Nuova Amsterdam, la prima colonia olandese in America. Per oltre un secolo (dal 1650 fino al 1794, anno della chiusura, ndr) gli schiavi hanno seppellito i loro cari nel cosiddetto “cimitero africano”, un’area di 22mila metri quadrati un tempo posta al di fuori dei confini della città e del muro fortificato eretto a protezione della colonia. Secondo gli storici, nascoste sotto le fondamenta degli edifici della parte meridionale di Manhattan, oggi riposano ancora le salme di 20mila uomini e donne di colore.

Il cimitero africano ha scioccato la comunità newyorchese: la multietnica New York è sempre stata identificata come la paladina dell’impegno antischiavista del Nord durante la Guerra Civile contro gli stati del Sud. Nessuno immaginava che Manhattan potesse aver preso parte al commercio degli schiavi. Ne è invece stata protagonista e centro nevralgico per ben due secoli, dal 1627 al 1827, seconda solo a Charleston, fulcro schiavista della Carolina del Sud.

Lo confermano i numeri: nel 1703 il 42% delle case di Manhattan “ospitava” uno schiavo, contro il 6% di Filadelfia e il 2% di Boston.

E la vita dei neri di New York non era meno dura di quella degli schiavi del Sud. Gli esami dei resti dei 419 africani seppelliti nel cimitero hanno evidenziato la presenza di infezioni e stati di malnutrizione, nonché di fratture al collo e artriti dovute al trasporto di pesanti carichi, come secchi d’acqua da 10 chili. La maggior parte degli schiavi aveva meno di trent’anni al momento della morte, ma lo stato dei loro denti era pari a quello di un novantenne.

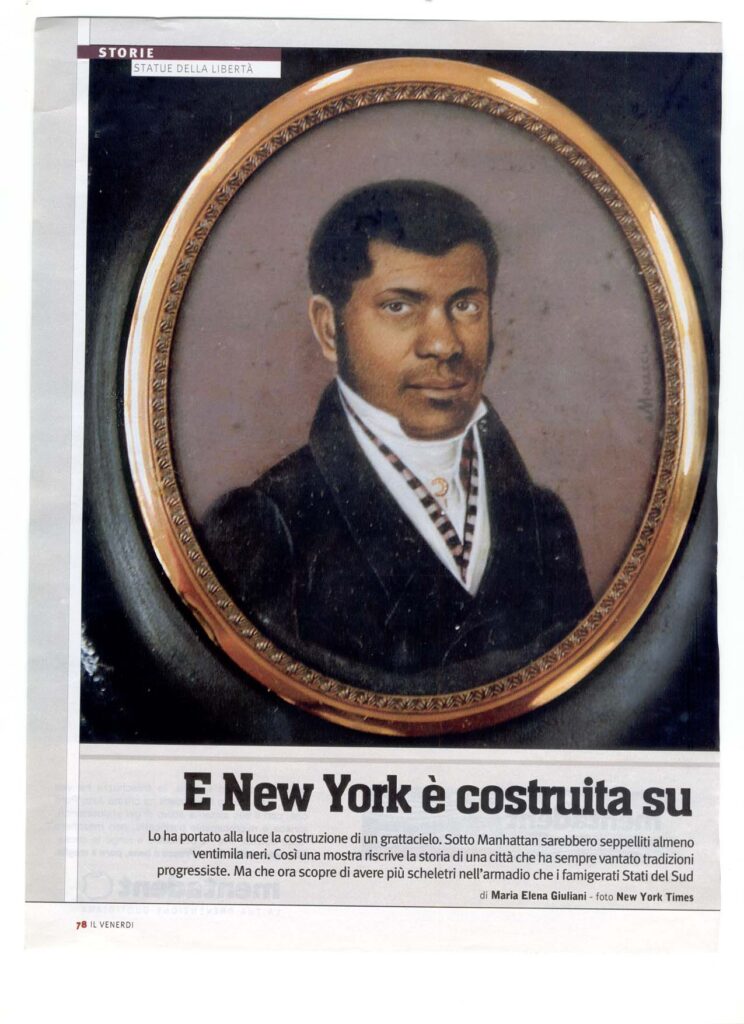

Per non dimenticare la vita di abusi e sofferenza degli schiavi di New York, oggi una mostra organizzata dalla New York Historical Society (aperta fino al 6 marzo) ne ricorda e celebra la vita, attraverso un viaggio nella storia che ripercorre il loro lungo cammino dalla prigionia all’emancipazione, avvenuta il 4 luglio del 1827. “La tratta degli schiavi – spiega Louise Mirror, presidente del museo – ha permesso a New York di prosperare fino a diventare il centro commerciale più attivo degli Stati Uniti. Attraverso documenti storici di grande valore abbiamo ricostruito il ruolo avuto dagli schiavi nello sviluppo della città, evidenziando non solo la situazione disumana in cui erano costretti a vivere, ma anche la loro capacità di sopravvivere”. Come quella di Cesare, un africano di cui si conosce solo il nome, l’uomo che ha dato il volto alla mostra, morto ancora schiavo a 115 anni dopo essere sopravvissuto a tre padroni. O quella della coraggiosa Pegg, sfuggita a quarant’anni alla sua padrona, o della generosa pasticcera Catherine Ferguson, fondatrice di una scuola per bambini poveri.

Ma il punto di partenza della mostra è un altro: quello del momento di inizio della schiavitù, con l’arrivo degli schiavi a New York

I primi neri a sbarcare a Manhattan sono undici africani maschi catturati dagli olandesi su una nave portoghese. E’ il 1626. Due anni dopo arrivano nella colonia anche tre donne. Pian piano la comunità nera comincia a crescere, fino a contare nel 1639 un centinaio di persone, tutte al servizio della compagnia olandese delle Indie Orientali. Gli schiavi hanno un preciso compito: lavorare la terra e costruire la Nuova Amsterdam. Gli schiavi edificano Fort Amsterdam (dove si trova ora Battery Park), il muro di difesa contro gli attacchi indiani da cui Wall Street ha preso il nome, Trinity Church e Broadway.

Gli olandesi garantiscono uno stato di semi-libertà agli africani, obbligati a pagare una tassa vitalizia alla compagnia delle Indie ma liberi di avere una casa propria, di lavorare la propria terra, venderne i prodotti e tenere il ricavato.

Quando nel 1664 gli inglesi si impadroniscono di Manhattan, il 9% degli 8 mila abitanti della città è costituito da africani. La proprietà degli schiavi presenti sul territorio passa ai britannici, che istituzionalizzano la schiavitù con le “leggi del 1665”, il primo codice civile della colonia inglese.

Tra il 1700 e il 1774 ben 6.800 schiavi (di cui 2.800 africani) vengono portati a New York e ceduti direttamente sulle navi, nelle taverne e persino nelle redazioni dei giornali . A terra il commercio degli africani è in mano a note famiglie di mediatori: i Crommelins, gli Schuylers, i Van Zandts, e i Waltons. Gli annunci relativi alla vendita degli schiavi vengono pubblicati sui giornali (http://www.newscotland1398.net/roygaz/slave-ns01.html), così come quelli degli africani fuggiti ai loro padroni, per la cui riconsegna vengono offerte laute ricompense.

La tratta dei neri è ormai un vero e proprio business per mercanti, assicuratori, banchieri e armatori. Nel 1675 uno schiavo viene acquistato in Africa a 2 sterline (pari ad attuali 354 dollari) e rivenduto a New York a 21,9 sterline (3.972 dollari), con un ricarico del 969%. Dieci anni dopo l’attività non dà segni di rallentamento: a Manhattan per permettersi uno schiavo bisogna ora sborsare 44 sterline (5.929 dollari).

Ben presto gli schiavi, sottoposti quotidianamente a ogni sorta di angheria e privi di alcun diritto, cominciano a dare segni di insofferenza. E a ribellarsi. Nella notte del 6 aprile del 1712, 25 africani appiccano il fuoco a vari edifici al centro della città e uccidono una decina di inglesi. Ma la sommossa viene sedata in una notte e i rivoltosi vengono arrestati e impiccati.

La divisione della famiglie africane è uno dei motivi alla base degli atti di violenza. A differenza degli Stati del Sud, dove i neri lavorano nei campi e dormono nelle baracche con altri schiavi, a New York la maggior parte di loro vive nelle cucine delle case dove prestano servizio come domestici. Nel 1741 lo schiavo Roosevelt Quack dà fuoco alla casa del governatore della città dopo che questi gli aveva impedito di vedere sua moglie, impiegata nell’abitazione del politico come cuoca.

Gli atti di ribellione degli schiavi alimentano la repressione. Tra il 1712 e il 1773 vengono emanate una serie di leggi, raggruppate nel tristemente noto “Codice nero”. Ai neri viene fatto divieto di uscire di notte senza lanterna, di giocare d’azzardo, di andare a prendere l’acqua di domenica (a meno che il pozzo non sia vicino alla casa del padrone) e di cavalcare a velocità sostenuta in città, pena la frusta. Agli schiavi è poi permesso seppellire i propri cari solo di giorno. E ai funerali non possono presenziare più di 12 neri.

Lo scoppio della rivoluzione americana cambia il destino di alcuni schiavi. A quel tempo a New York vivono 3.137 neri, pari al 14% della popolazione. Gli inglesi garantiscono libertà agli schiavi che accettano di combattere per il Re: attratti dalla promessa, ben 10mila neri accorrono a New York dalle città vicine, aggiungendosi ai 3.137 africani già presenti a Manhattan (pari al 14% della popolazione). I britannici perdono il conflitto, ma mantengono la parola data: il giorno dell’evacuazione della città, il 25 novembre del 1783, 5 mila africani fuggono in Nuova Scozia a bordo di navi inglesi.

Dopo la guerra d’indipendenza americana, gradualmente l’atteggiamento nei confronti della schiavitù comincia a cambiare: i principi di libertà e uguaglianza contenuti nella costituzione sembrano non essere in linea con l’assenza di diritti degli africani.

Le chiese protestanti cominciano ad opporsi alla tratta, i quaccheri e i metodisti escludono i proprietari di schiavi dalle loro congregazioni e la New York manumission society, formata nel 1785 da due dei padri fondatori degli Stati Uniti, Alexander Hamilton e John Jay, lavorano per ottenere l’abolizione della schiavitù.

Ma il cammino di New York verso la messa al bando della tratta è lungo e graduale. Mentre il Vermont apre il nuovo corso abolendo il commercio dei neri nel 1777, seguito dal Massachussets nel 1783, per New York la prima tappa è il 1799. Quell’anno viene emanata la legge sull’Emancipazione graduale che garantisce libertà ai figli di schiavi nati dopo il 4 luglio 1799, obbligandoli a restare alle dipendenze del padrone della madre fino a 28 anni per i maschi e 25 per le ragazze.

Nel 1817 una seconda legge stabilisce che il 4 luglio del 1827 tutti gli schiavi nati prima del 1799 sarebbero diventati liberi. Nel 1820 il 95% degli schiavi residenti a New York è finalmente indipendente. Ma i neri non smettono di vivere nel terrore: per qualche anno bande di cacciatori di schiavi, i cosiddetti “blackbirders”, scorrazzano per New York e rapiscono gli ex schiavi nelle strade per venderli al Sud.

Maggio 1991: un vecchio cimitero scoperto per caso obbliga gli storici a riscrivere la storia della liberale e democratica New York. Nel corso degli scavi per la costruzione di un grattacielo a Manhattan, sulla Broadway, all’altezza del numero civico 290, vengono alla luce 419 casse di legno. Al loro interno pochi miseri resti: quelli, si scopre dopo mesi di esami, degli schiavi neri di New York, catturati in Africa nel diciassettesimo secolo e portati a Manhattan per lavorare alla costruzione e allo sviluppo della Nuova Amsterdam, la prima colonia olandese in America. Per oltre un secolo (dal 1650 fino al 1794, anno della chiusura, ndr) gli schiavi hanno seppellito i loro cari nel cosiddetto “cimitero africano”, un’area di 22mila metri quadrati un tempo posta al di fuori dei confini della città e del muro fortificato eretto a protezione della colonia. Secondo gli storici, nascoste sotto le fondamenta degli edifici della parte meridionale di Manhattan, oggi riposano ancora le salme di 20mila uomini e donne di colore.

Il cimitero africano ha scioccato la comunità newyorchese: la multietnica New York è sempre stata identificata come la paladina dell’impegno antischiavista del Nord durante la Guerra Civile contro gli stati del Sud. Nessuno immaginava che Manhattan potesse aver preso parte al commercio degli schiavi. Ne è invece stata protagonista e centro nevralgico per ben due secoli, dal 1627 al 1827, seconda solo a Charleston, fulcro schiavista della Carolina del Sud.

Lo confermano i numeri: nel 1703 il 42% delle case di Manhattan “ospitava” uno schiavo, contro il 6% di Filadelfia e il 2% di Boston.

E la vita dei neri di New York non era meno dura di quella degli schiavi del Sud. Gli esami dei resti dei 419 africani seppelliti nel cimitero hanno evidenziato la presenza di infezioni e stati di malnutrizione, nonché di fratture al collo e artriti dovute al trasporto di pesanti carichi, come secchi d’acqua da 10 chili. La maggior parte degli schiavi aveva meno di trent’anni al momento della morte, ma lo stato dei loro denti era pari a quello di un novantenne.

Per non dimenticare la vita di abusi e sofferenza degli schiavi di New York, oggi una mostra organizzata dalla New York Historical Society (aperta fino al 6 marzo) ne ricorda e celebra la vita, attraverso un viaggio nella storia che ripercorre il loro lungo cammino dalla prigionia all’emancipazione, avvenuta il 4 luglio del 1827. “La tratta degli schiavi – spiega Louise Mirror, presidente del museo – ha permesso a New York di prosperare fino a diventare il centro commerciale più attivo degli Stati Uniti. Attraverso documenti storici di grande valore abbiamo ricostruito il ruolo avuto dagli schiavi nello sviluppo della città, evidenziando non solo la situazione disumana in cui erano costretti a vivere, ma anche la loro capacità di sopravvivere”. Come quella di Cesare, un africano di cui si conosce solo il nome, l’uomo che ha dato il volto alla mostra, morto ancora schiavo a 115 anni dopo essere sopravvissuto a tre padroni. O quella della coraggiosa Pegg, sfuggita a quarant’anni alla sua padrona, o della generosa pasticcera Catherine Ferguson, fondatrice di una scuola per bambini poveri.

Ma il punto di partenza della mostra è un altro: quello del momento di inizio della schiavitù, con l’arrivo degli schiavi a New York

I primi neri a sbarcare a Manhattan sono undici africani maschi catturati dagli olandesi su una nave portoghese. E’ il 1626. Due anni dopo arrivano nella colonia anche tre donne. Pian piano la comunità nera comincia a crescere, fino a contare nel 1639 un centinaio di persone, tutte al servizio della compagnia olandese delle Indie Orientali. Gli schiavi hanno un preciso compito: lavorare la terra e costruire la Nuova Amsterdam. Gli schiavi edificano Fort Amsterdam (dove si trova ora Battery Park), il muro di difesa contro gli attacchi indiani da cui Wall Street ha preso il nome, Trinity Church e Broadway.

Gli olandesi garantiscono uno stato di semi-libertà agli africani, obbligati a pagare una tassa vitalizia alla compagnia delle Indie ma liberi di avere una casa propria, di lavorare la propria terra, venderne i prodotti e tenere il ricavato.

Quando nel 1664 gli inglesi si impadroniscono di Manhattan, il 9% degli 8 mila abitanti della città è costituito da africani. La proprietà degli schiavi presenti sul territorio passa ai britannici, che istituzionalizzano la schiavitù con le “leggi del 1665”, il primo codice civile della colonia inglese.

Tra il 1700 e il 1774 ben 6.800 schiavi (di cui 2.800 africani) vengono portati a New York e ceduti direttamente sulle navi, nelle taverne e persino nelle redazioni dei giornali . A terra il commercio degli africani è in mano a note famiglie di mediatori: i Crommelins, gli Schuylers, i Van Zandts, e i Waltons. Gli annunci relativi alla vendita degli schiavi vengono pubblicati sui giornali (http://www.newscotland1398.net/roygaz/slave-ns01.html), così come quelli degli africani fuggiti ai loro padroni, per la cui riconsegna vengono offerte laute ricompense.

La tratta dei neri è ormai un vero e proprio business per mercanti, assicuratori, banchieri e armatori. Nel 1675 uno schiavo viene acquistato in Africa a 2 sterline (pari ad attuali 354 dollari) e rivenduto a New York a 21,9 sterline (3.972 dollari), con un ricarico del 969%. Dieci anni dopo l’attività non dà segni di rallentamento: a Manhattan per permettersi uno schiavo bisogna ora sborsare 44 sterline (5.929 dollari).

Ben presto gli schiavi, sottoposti quotidianamente a ogni sorta di angheria e privi di alcun diritto, cominciano a dare segni di insofferenza. E a ribellarsi. Nella notte del 6 aprile del 1712, 25 africani appiccano il fuoco a vari edifici al centro della città e uccidono una decina di inglesi. Ma la sommossa viene sedata in una notte e i rivoltosi vengono arrestati e impiccati.

La divisione della famiglie africane è uno dei motivi alla base degli atti di violenza. A differenza degli Stati del Sud, dove i neri lavorano nei campi e dormono nelle baracche con altri schiavi, a New York la maggior parte di loro vive nelle cucine delle case dove prestano servizio come domestici. Nel 1741 lo schiavo Roosevelt Quack dà fuoco alla casa del governatore della città dopo che questi gli aveva impedito di vedere sua moglie, impiegata nell’abitazione del politico come cuoca.

Gli atti di ribellione degli schiavi alimentano la repressione. Tra il 1712 e il 1773 vengono emanate una serie di leggi, raggruppate nel tristemente noto “Codice nero”. Ai neri viene fatto divieto di uscire di notte senza lanterna, di giocare d’azzardo, di andare a prendere l’acqua di domenica (a meno che il pozzo non sia vicino alla casa del padrone) e di cavalcare a velocità sostenuta in città, pena la frusta. Agli schiavi è poi permesso seppellire i propri cari solo di giorno. E ai funerali non possono presenziare più di 12 neri.

Lo scoppio della rivoluzione americana cambia il destino di alcuni schiavi. A quel tempo a New York vivono 3.137 neri, pari al 14% della popolazione. Gli inglesi garantiscono libertà agli schiavi che accettano di combattere per il Re: attratti dalla promessa, ben 10mila neri accorrono a New York dalle città vicine, aggiungendosi ai 3.137 africani già presenti a Manhattan (pari al 14% della popolazione). I britannici perdono il conflitto, ma mantengono la parola data: il giorno dell’evacuazione della città, il 25 novembre del 1783, 5 mila africani fuggono in Nuova Scozia a bordo di navi inglesi.

Dopo la guerra d’indipendenza americana, gradualmente l’atteggiamento nei confronti della schiavitù comincia a cambiare: i principi di libertà e uguaglianza contenuti nella costituzione sembrano non essere in linea con l’assenza di diritti degli africani.

Le chiese protestanti cominciano ad opporsi alla tratta, i quaccheri e i metodisti escludono i proprietari di schiavi dalle loro congregazioni e la New York manumission society, formata nel 1785 da due dei padri fondatori degli Stati Uniti, Alexander Hamilton e John Jay, lavorano per ottenere l’abolizione della schiavitù.

Ma il cammino di New York verso la messa al bando della tratta è lungo e graduale. Mentre il Vermont apre il nuovo corso abolendo il commercio dei neri nel 1777, seguito dal Massachussets nel 1783, per New York la prima tappa è il 1799. Quell’anno viene emanata la legge sull’Emancipazione graduale che garantisce libertà ai figli di schiavi nati dopo il 4 luglio 1799, obbligandoli a restare alle dipendenze del padrone della madre fino a 28 anni per i maschi e 25 per le ragazze.

Nel 1817 una seconda legge stabilisce che il 4 luglio del 1827 tutti gli schiavi nati prima del 1799 sarebbero diventati liberi. Nel 1820 il 95% degli schiavi residenti a New York è finalmente indipendente. Ma i neri non smettono di vivere nel terrore: per qualche anno bande di cacciatori di schiavi, i cosiddetti “blackbirders”, scorrazzano per New York e rapiscono gli ex schiavi nelle strade per venderli al Sud.

La schiavitù a New York è durata 200 anni: ma per 400 anni ben 40mila navi europee hanno solcato l’Oceano e portato negli Stati uniti dodici milioni di africani, strappandone ogni giorno 80 alla loro terra natale.

Articolo pubblicato su Venerdi della Repubblica, anno 2006